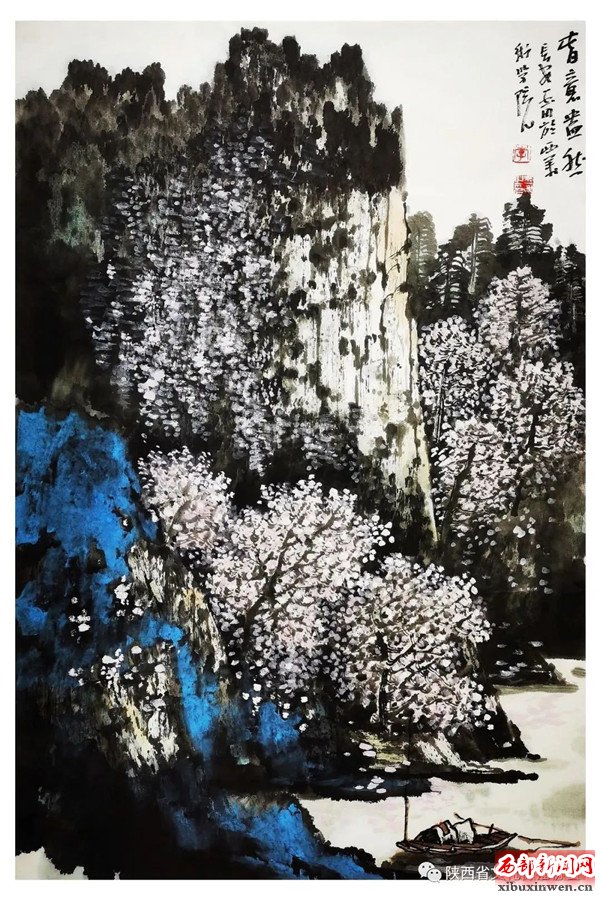

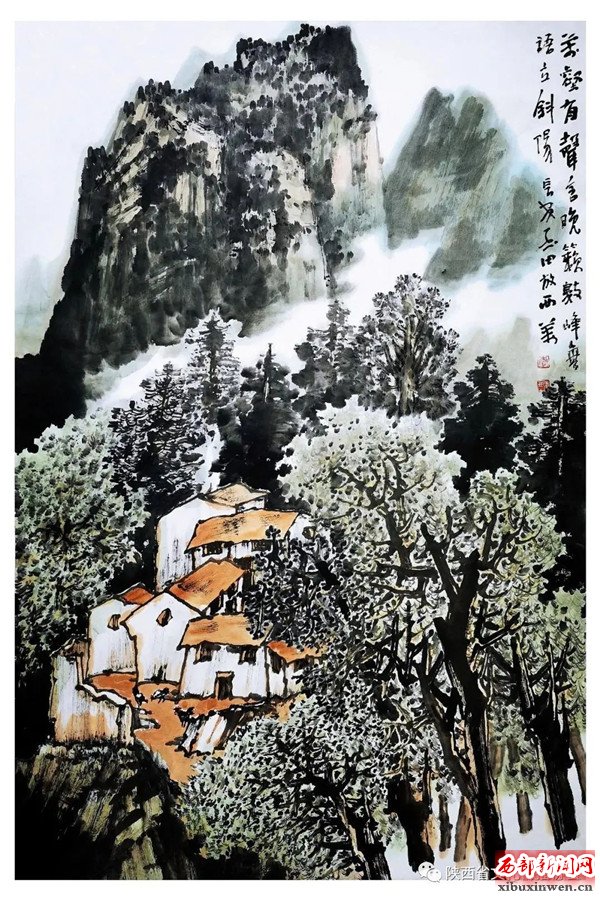

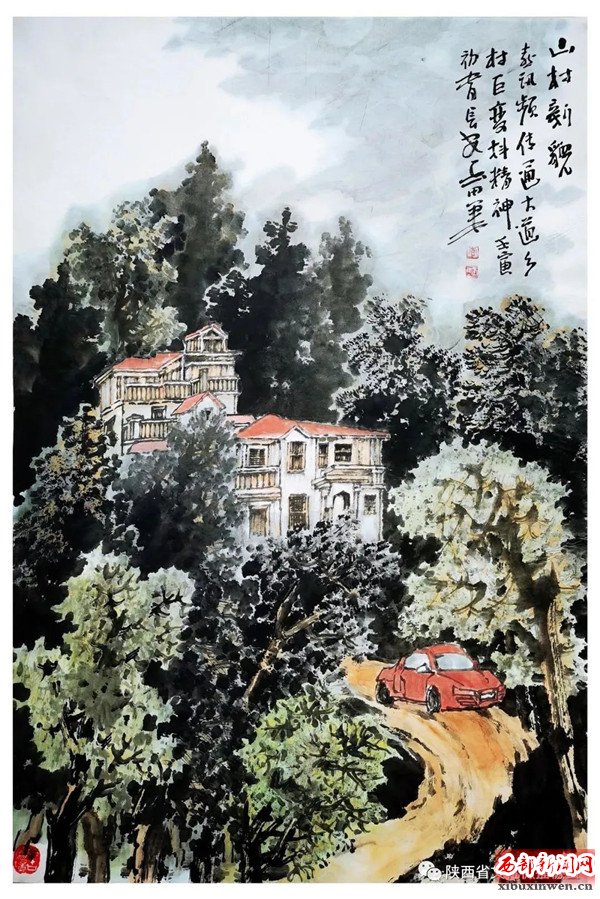

作者:左海文 配图:著名画家李玉田

母亲这个词儿,我终于敢于正确面对了,在母亲去世的四十五年里,我写过母亲的点点滴滴,但从没有感觉到我写准确了母亲。所以,我一直觉得欠着母亲的账,也许母亲太崇高了,是我的笔无法企盼,写不出母亲的光辉点,我一直郁闷了四十五年。

我的母亲,小时候,外公外婆叫她麦贤,后来出嫁到左家村,她自己给自己起了个名字,叫罗淑云。外公外婆家那时候经济条件不好,他们都是讨荒来临潼关山的,我不知道外公老家是那儿的,我可知道外婆娘家是湖北人,因为在我小的时候外婆的弟弟来过我家,还带来一只很大很大的红公鸡,又带来几包在那个年代无法看到的食物。母亲把她舅舅带来的食物拿来给我吃,我高兴的举着食物,在庞大的村子里转了几圈,后面跟着十几个小朋友,我把食物分给和我好的小朋友,让他们永远跟着我,从此我成了娃娃头。外公外婆是外来人,他们落脚在关山乡桥家村,由于没有钱建房子,外公兄弟几个人就在村东头一个有坎坝地形的地方挖了一个土窑洞,条件好点的时候也建了一个用麦草作屋顶的草房。外公外婆家事情我记不了多少,只是凭我记忆。为啥要写和此文无关的话题,我的母亲就出生在一个这样的家庭,不写不能完全表达母亲的性格。

母亲是个远近有名的裁缝,她的手艺在那个年代,憾称完美也绝不为过,那时候没有西式棉袄,母亲就能做出来,她有无数个女弟子,但她从不自称师傅,那时候政治有点向左,地富反坏不敢乱说乱动,就是贫下中农也不敢。所以大家都按辈分叫她,有叫婶婶的,也有叫姨的……

我那时候特别的顽皮,经常给母亲惹事生非,但母亲很少责骂我或者打我。印象深刻是一次不知为什么,我想不起来了,只记得母亲用绳子抽打我,而我还不认错,她就推着我向门口不远的水井边走,不知为什么,此时我和母亲出奇的想到一块了,真是亲母子。母亲想着打他他不怕,就故意推着他向井口那儿走,看他怕不怕?而我则想着母亲只是吓唬,她用绳子抽打我,看起来是恨恨的,其实绳子落到我身上却感觉不到疼。母亲推我,我就有意拉着她向井边走,到了井边,母亲气的打了我一个耳光,自己却站在那儿默默的流泪!

母亲是裁缝,夜以继日的给人家做衣服,而我有时也给她添乱,给她要个零钱花,缝纫机正运转,我却给机头偷偷的放个硬币,零花钱主要是买糖枣吃。那时候的糖枣绿色环保,比现在的好吃很多,母亲说甜食不能多吃,而我却不听,非缠着她要,母亲就不理我,哼着小曲踩她的缝纫机,我就在母亲的对面坐着,说些自认为威胁母亲的话儿,母亲一直哼着她的小曲,踩她的缝纫机,对儿子的话,全当放屁。我说的有些话是我在外面听来的,是母亲心里很不舒服的话。我是要下的娃,你不给我,我就走啊!其实我从没有过此想法,我给很多人解释过,我就是罗淑云生下的娃,我们是亲母子,以至于母亲去世四十五年了我依然是这种感觉,这种感觉深入到我的骨髓里灵魂里,就像血液一样无法改变。你是我铁定的母亲,除了你,我没有叫过任何一个女人“妈”。小时候的我,不但调皮捣蛋,还贪吃,母亲有一个柜子,是长方形,一米多高,上面一半盖子是茆上的,这一半是灵活的,供人从柜子里取东西之用。奇怪的是这半个盖子,任何人开都会“吱”一声,就连母亲自己开,都有“吱”一声,母亲也曾试过很多次,“吱”的声音都消除不了。母亲所有好吃的都放在柜子向南的一个角落里,柜子始终是上锁了,柜子门开了就是母亲在边。不是母亲舍不得给我吃,而是我吃饱不知丟碗,我爷说我是将军不下马,其实就是形容我筷子夹菜快,不文明。

唯我每次偷吃推开柜子盖子时,没有那“吱”一声,我是双手使劲的向里推,还要用胸膛顶着柜盖子,两个盖子紧紧的挤在一起了,就没有“吱”声了。现在想我那时候才六七岁,偷吃的智慧咋那么高呢?母亲永远藏不住那些吃食,她把柜子的钥匙藏在家里任何一个角落,我都会很轻松的找见。我甚至怀疑我前世是个入门入户的盗贼,今世专门来盗母亲的柜钥匙和食物来的。

有一次家里来了客人,送来一小笼子杏,母亲当着客人的面给了我几个杏,叮咛我不敢多吃,说多吃了肚子疼。客人走后母亲又把杏放在柜子里了,等她上工去了,我就找到柜子钥匙,打开柜子,看见一笼的黄杏在那儿,就专门拣了软的吃,结果晚上半夜肚子疼的打滚,整的父亲半夜三更的去外村给我请先生,折腾了一整夜。此后凡酸的味儿和我没缘,就连吃饭都不调食醋。

父亲那时候经常给农业社赶马车,有一次去康桥河拉石子,那儿有一个远近闻名的枣园,就买回来半口袋红枣,母亲就没有放在柜子里,整的我半天寻不到,母亲回来见家里跟来贼一样乱,就问我怎么回事?我不敢说寻红枣,就说我想收拾屋子,母亲却看出来我的小心思,说红枣是别人给的,已经给你吃了,你还翻啥呢?我就故意很委屈的样子,说我想收拾屋子,你可说我想偷的吃呢?装的很伤心,父亲回来见我和母亲顶嘴,问清楚原由,就笑着问我想咋呢?上次吃黄杏肚子疼了一晚上你忘了?我突然感觉我长大了,就说我妈冤枉我,我是想干活我妈却说想偷吃咧。母亲故意慢不经心的说:好!你也长大了,干脆分家,你一个人想吃啥弄啥。我一听很高兴,:分就分,我明天就叫我舅去,先把红枣分了再说!逗的母亲和父亲哈哈大笑,说我吃心不改。

母亲为我操心是无限的,只要看到我那儿不舒服了,就紧急慌忙的找医生或寻那些民间捏骨治病的人,有时也完全不了解我到底是怎么了。那个年代,农村小孩没有玩具,木水桶坏了,拆下来二个铁环,用铁丝加工一个钩,就成了玩具,父亲没有少给我做过玩具,这类玩具是冬季玩的,而到了夏季,农村的土路上,尘土有几寸厚,玩不成铁环一类的玩具。就到村前边的一片草木灰地里逮蜜蜂,抓住蜜蜂,回去用一个陶罐养起来,每天逮着向里放,蜜蜂也偷偷的向外逃,陶罐里永远是几只蜂蜜。夏季的草木灰开着兰红色的花儿,好像那片土地上种的不是草而是花儿,那片土地上空,谜漫着一种芬香,村上浪漫的人和调皮捣蛋的人都喜欢去那儿玩,人把花儿踩了几条道,道上却也是兰色红色的花儿。花儿在那儿,蜜蜂就在那儿,我光着脚去逮蜜蜂,刚进到地里几米,就踩到了二只蜜蜂,我踩到了它,它也毫不客气的蜇了我的脚心,疼的我当时就坐在地上,等回到家就一瘸一拐的,母亲问我脚怎么了?我又不敢说怎么回事。母亲非常害怕我去危险的地方玩,如果她知道了就会严厉的训斥我。见她问我,我就说不知道,还装作很认真的说:早上还好好的,中午就成这样了。母亲听完,就啥话也不说,要带我去公社医院看看,到了医院,医生检查来检查去也查不出个结果,问我去那儿了我又不说,医生只能说再观察的话了。出了医院,母亲又听说西边村上有个能捏正骨的人,就要带上我去那儿,我知道我脚是被蜜蜂蜇了一下,所以就不去,母亲就说去了给我买油糕吃,我坚持不去,母亲就说你去了我背你走一半路。那时候我五,六岁了,母亲就说着好话许着愿。捏骨的人捏了半天,也说不出个所以然,母亲给人付了钱就带我回到了家。长大后,特别是母亲去世后,我常常拿这件事情责怪我,恨我欺骗母亲,让母亲辛苦劳累的为我奔波。

母亲的故事讲不完,只所以要讲这些,是我的良知在不断的考问我。母亲!我心中菩萨!也是我心中的一尊“佛”,怀念她,就是到“佛”前烧香!

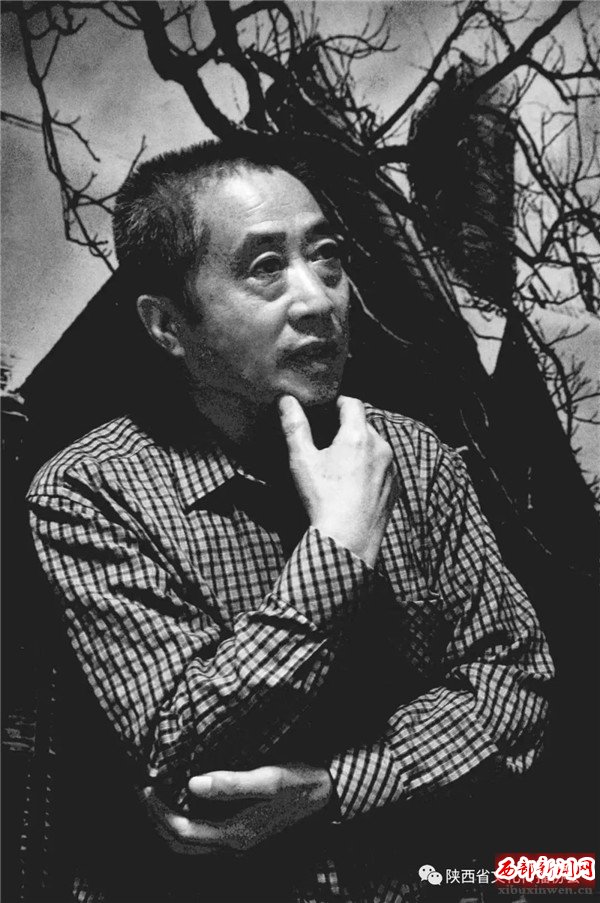

作者简介:

左海正,笔名:左海文,男,陕西东府人,一九六四年十一月生人,陕西省作家协会会员,陕西省文化传播协会第三届,第四届会长。发表三十七万字长篇小说《外面的世界》散文《二哥》《文化的感悟》《父亲那一代》《我的幸运幼年》等现供职陕西省文化传播协会。